大岡山キャンパスにある本館は立派な建物ですね。建てられたのは関東大震災のあとだとか。蔵前から目黒への移転のきっかけになったのが関東大震災だったことは、益先生のご著書『大学イノベーション創出論』で初めて知りました。

国立大学法人 東京工業大学 学長

益 一哉 氏

益 ありがとうございます。おっしゃる通り、大岡山への移転のきっかけは1923年の関東大震災でした。それまでは同窓会組織「蔵前工業会」の名の通り、蔵前にあったのですが、地震で校舎が全焼。ちょうど大学昇格準備を進めていたこともあり、より広いキャンパスを求めてこの地に移転し、地震にも負けないものをと建てられました。

もう一つのキャンパス、すずかけ台ができたのはいつですか。

益 大学院総合理工学研究科を設置した1975年です。そのころ海外の工学系大学でも大学院重点化が推進されていましたから、日本もいずれそうなると見て、今後の本学の在り方を議論し、新たな研究科を設置したのです。本学は附置研究所もあって、将来的な場所の不足が明らかでしたから、併せてキャンパスを増やしました。

1980年代後半、理学部や工学部に生命を冠したいくつかの学科、大学院総合理工学研究科には生命化学専攻があり、その後、生命科学やバイオ技術を推進するために1990年に生命理工学部を、1992年に大学院生命理工学研究科をそれぞれ設立。現在は学部と研究科を統合して生命理工学院となりましたが、本学は学部名に生命理工学を冠した先駆けだと思います。

かつての東工大にはバイオのイメージがなかったので、比較的新しい分野という印象です。さらに新しい分野としてAI (人工知能)やデータサイエンスを含むIT(情報技術)はいかがですか。

益 もちろん力を入れています。歴史的に情報技術そのものの研究も盛んですし、情報技術を他分野で生かす取り組みも進んでいますが、大学としては今後あらゆる分野で情報技術が必須になることを踏まえて、2020年4月、全学院の大学院生を対象に新講座をスタートさせます。ここでは理工系の専門分野をもつ学生がAIやビッグデータを使いこなすために必要な基礎を学びます。基礎といっても研究者として使いこなせるようにならなければいけませんから、レベルは高いです。

拙著でも紹介した「全固体電池」の菅野了次教授は、長年の経験と深い洞察力により研究を積み重ね、その結果、得られた元素の組み合わせ特性から新材料を見つけましたが、ゆくゆくはこうした新材料の探索にもAIが使えるようになります。現に、物質・情報卓越教育院ではAIやデータサイエンスを駆使して材料開発に取り組んでいます。

情報技術そのものの研究では日本は後塵を拝していますから、その活用においても負けてしまっては国力が戻らないと危機感を抱いています。ただ、こうした危機感や問題意識は改革の原動力となり得ます。東工大が「平成の改革」などに取り組まれたのは、何が原動力になっているのでしょうか。

日経BPコンサルティング 代表取締役社長

寺山 正一

益 「平成の改革」は三島良直前学長の時代に取り組みました。当時はインターディシプリン(学際的)な取り組みが広がる一方で、伝統ある学部学科は依然として旧来のままでした。また、法人化したもののガバナンスが追いついていないなどの問題もあって、社会が変化し続けるなかで本学はこのままでよいのか、世界と闘える大学になっているのかといった危機感を抱きました。

教育は成果が出るまでに時間がかかりますから、頻繁に方針転換すべきではありません。しかし、例えば入試は50年近く同じ制度でしたから、これはさすがに長過ぎます。一旦決めたことを守る一方で、常にこれでよいのかと考える姿勢は忘れてはなりません。そうした自戒を込めた危機感を全学的な改革へと昇華させた三島前学長にはまさに先見の明があったと思います。

大学の姿勢を素晴らしいと思う一方で、国には苦言を呈したいですね。東工大のように実績と社会的評価を備え、世界水準の研究者を育成する大学でさえも運営費交付金が減らされ続けている理由が私には理解できません。

益 その点については、まず国立大学自身も変革が必要で、大学でどういった教育や研究に取り組んでいるのか、それが社会にどのように還元されるのかをきちんと発信するべきです。研究には社会実装が近いものもあれば、次の世代でようやく応用につなげられるような基礎研究もあり、社会的なインパクトを説明するのが難しいこともありますが、それでも丁寧に伝えていかなければなりません。我々には説明責任があるからです。それでもやはり大学財源は非常に厳しい。年々予算が減らされているうえ、国立大学法人は大学自らの裁量で運営できるはずが、実際には使途が限定された資金もあり、成果について詳細なレポートが求められています。しかもレポート作成にかかる膨大なコストも考慮されていません。

経済合理性は確かに大切ですが、それを越えたところに大学にしかできない長期的な研究と成果があるわけですから、その役割をもう少し考えてもらいたいですね。

益 教員は研究と教育が本分ですが、現状はペーパーワークに忙殺されて、本来なすべきことができなくなっています。本来なすべきこととは、さまざまな人と対話することです。しかも、同じ分野ではなく、違う分野の人たちと交流することが重要。異分野の専門家との意見交換や議論のなかにこそ、新しいひらめきや課題解決のヒントが隠されています。

そこから次のイノベーションの種が生まれるわけですね。

益 その通りです。一例ですが、本学では研究者同士の交流を促すために「東工大リサーチフェスティバル」などを実施しており、さらにそこでの出会いを研究につなげてほしいので、大学独自の支援策として異分野融合研究の学内公募制ファンドを設立しました。また、研究論文のトピックワード分析による融合の兆しをキャッチする活動を行うURA(University Research Administrator)も研究を積極的に支援しています。

こうしたイノベーションにつながる取り組みには、企業にも協力をお願いしたい。具体的には、投資型の産学連携です。いま産業界や社会が抱える課題感は漠としていませんか。明白な課題ならば従来型の閉じた共同研究でも良いでしょうが、漠とした課題の解決につながる新しい研究テーマは、異分野の専門家同士の対話から生まれます。

投資型の産学連携では、複数の企業や大学がオープンな交流を持つことを想定しています。アカデミアには本学に限らず優秀な研究者が大勢いますから、アカデミアと産業界が一緒になって未来を考え、新たな産学連携を進めていくのです。企業にとっては5年先10年先を見据えた投資となるでしょう。このことを伝えるために本を執筆したといっても過言ではなく、拙著の第六章 大学へのイノベーション投資をぜひ読んでいただきたいです。

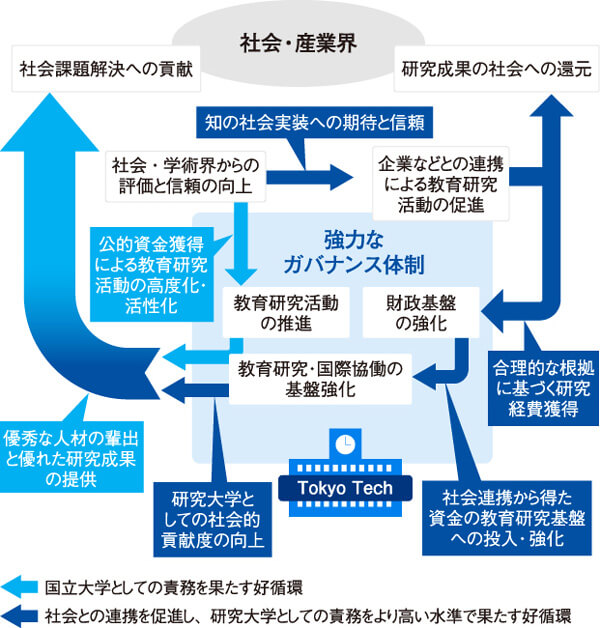

経営改革で実現する知と経済の好循環

東京工業大学では国立大学としての責務を果たす好循環(水色のループ)と、社会との連携を促進し、研究大学としての責務をより高い水準で果たす好循環(青色のループ)とを実現するべく、強力なガバナンス体制を敷いて経営改革に取り組んでいます

(出所:益 一哉 著「大学イノベーション創出論」日経BPコンサルティング発行 2020年)

昨今は企業の内部留保を海外企業の買収に使う事例が散見されますが、それでは資金も人材も国外に流出しますし、必要な技術が育ちません。とはいえ、企業が投資する以上はリターンも重要ですから、近年の研究事例をいくつか教えてください。

益 材料関連では、菅野了次教授の「全固体電池」に注目していただきたいです。技術もさることながら、市場ではリチウムイオン電池と競合していますから、高性能でも使われない技術とならないように今後はマーケティング領域の開拓が重要になります。私の専門分野である半導体開発では、デバイス技術のブラックボックス化を解消していかなければなりません。自ら最先端研究に携わっていなくても、最先端で何が起きているのかを知ることで、リーズナブルな半導体チップなどを開発できる可能性があります。三宅美博教授の「兆し学」も面白いです。始まりは疾患の早期発見でしたが、やがて物事が変化するときの気配や兆しを読み取る研究へと広がっています。また、西森秀稔教授の「量子アニーリング」も世界をリードして戦っていける、本学に強みのあるテーマです。

もう一つご紹介したい特色ある研究活動は「地球生命研究所」(Earth-Life Science Institute; ELSI)です。ELSIでは地球科学、生命科学、惑星科学などの専門家が集まって学際的アプローチで地球と生命の起源を探っています。先日、生命の起源をテーマに高校生向けの講演会を実施したところ満席だったと聞いて驚きました。こういった知的好奇心に満ちた高校生が、彼らの好奇心を追求していけるような大学が増えたら、もっと日本も良くなると思います。

我々大人はつい金勘定に傾きがちですが、高校生はもっと根源的な、地球はどうなっているのか、生命はどうかといったことに興味があるのですね。個人的にはご著書で紹介されていた「基礎研究機構」にも関心があります。

益 「基礎研究機構」には本学が世界をリードする最先端研究分野の研究者を育成する専門基礎研究塾と、本学のすべての新任助教が塾生となる、分野を限定しない広域基礎研究塾の2種類があります。

専門基礎研究塾では、ノーベル賞を受賞した大隅良典栄誉教授ら顕著な業績を有する研究者を塾長とし、その分野の研究を存分に行うことの出来る環境を提供し若手研究者を育成しています。

広域基礎研究塾は、基礎研究に取り組むのではなく、研究の基礎を定めることが目的です。昨今は若手研究者も多忙ですから、3カ月間と期間を定めて、その間は研究にいそしめるようにしました。さまざまな分野の若手研究者が集まると横のインタラクション(相互作用)が生まれ、他の研究や、場合によっては社会とのかかわりを見つめ直すなど、研究基盤の強化につながると期待しています。横のつながりは研究者としての幅を広げるために大切なことで、本学が専門教育以外にもリベラルアーツ教育に力を入れているのも同じ理由です。すべての教員のマインドを変えるのは少し先になるでしょうが、意思を持って続けたいと思っています。

改めて東工大は理工系総合大学ならではの特徴を生かしていらっしゃるなと感じました。

益 本学は教員数1000人の規模ですから、さまざまなことを対話しながら決めることができます。最終的に執行部が決断するにしても、この点は本学の強みだと思っています。

それと同時に、本学は学内にとどまることなく、社会に開かれた大学を目指しています。科学技術創成研究院に創設した「未来の人類研究センター」は、理工系大学としては画期的な組織で、文系理系の枠組みにとらわれない研究がなされていくと期待しています。また、2018年創設の「未来社会DESIGN機構」(DLab)も社会との対話において重要な役割を担っています。本学は学内外でさまざまな対話を重ねながら、我々の得意とする科学技術をもって新しい未来を社会のみなさんと一緒に創っていきたいと思っています。

日経BPコンサルティング 代表取締役社長

寺山 正一

1964年生まれ。87年東京大学経済学部卒業後、麒麟麦酒に入社。89年日経BPに入社し、「日経ビジネス」編集部記者、ニューヨーク特派員、格付投資情報センター出向を経て、2008年から「日経ビジネス」編集長を3年間務める。2019年より現職。