疲弊した現場に「誇り」と「絆」を

地域と職員の未来をつなぐ50周年事業

トップの想いに応える──記念誌と式典に込めた「軌跡」と「誇り」節目に、グループ全体を可視化する

関越会は、埼玉県鶴ヶ島市にある、急性期医療を担う「関越病院」を母体とした、複数のクリニック、介護老人保健施設、訪問看護ステーションなどを展開する医療法人である。

1974年の設立以来、「地域の人達が健康な生活を送れるように、一貫した包括的医療、介護、福祉、保健サービスを行う。」を理念に、地域包括ケアシステムの一翼を担ってきた。現在は、医療・介護・福祉の垣根を越えたチーム連携や、多職種間の協働による支援体制の強化にも力を入れている。

「この10年で人が大きく入れ替わり、関越会らしさが薄れてしまった。だからこそ、この周年事業は原点を再確認し、“関越会とは何か”をみんなで共有する場にしたかったのです」

そう語るのは、関越会 法人事務局長の岡野明和氏。

50周年事業は、法人事務局をはじめ、関越病院、クリニック、介護施設など各事業所から選出されたメンバーによって構成された。部署横断型のチーム体制のもと、現場の視点と経営層の想いをつなぎながら、記念誌や式典、スローガン、ノベルティ、動画制作などの施策を多角的に展開。周年事業を単なる節目にとどめず、組織の再構築と理念の再共有の機会として全体をリードした。

周年事業の実施を強く希望したのは、創業時から法人を支えてきた安村寛理事長だった。「事業継承を確かなものとするために、関越会の 50 年の歴史を職員にしっかりと伝えたい」という強い想いが、プロジェクトの原動力となった。さらに、50年の歩みを改めて知ることで、関越会で働くことへの誇りを育み、将来の発展を職員自らの手で築いてほしいという願いも込められていた。

50周年事業は、コロナ禍で疲弊した職員への感謝と、関越会グループの役割や価値の再認識を目的に展開された。

理事長や病院長へのヒアリングを通じて課題や将来像を言語化し、スローガンを策定。

記念誌、ブランディング動画、ポスター、式典など多様な施策を通じて、包括的医療の意義と今後の展望を職員や地域と共有した。

なかでも記念誌の制作は、理事長のこだわりが最も色濃く表れた施策だ。法人の歴史や理念を丁寧に伝えるための文章中心の要素と、若手職員にも親しみやすいようにとプロジェクトメンバーが提案したビジュアル重視の要素をうまく組み合わせ、それぞれの意図を活かした誌面づくりが進められた。

また、50周年記念式典では、地域への感謝とつながりの深化をテーマに、坂戸市にある埼玉県立坂戸高等学校の書道パフォーマンスや鶴ヶ島交響楽団の演奏を実施。参加者からは「どこの高校?」「誰のアイデア?」といった声が相次ぎ、式典後には他の医療法人からの問い合わせも多数寄せられた。“真似したくなるほど印象的な取り組み”として、多くの反響を呼ぶこととなった。

法人事務局 局長

岡野 明和 氏

「自分ごと化」への壁──職員の共感をどう育んだか

周年事業の立ち上げにあたり、プロジェクトメンバーは多くの壁に直面した。

「また偉い人たちだけで何かやるのか」——そんな冷めた声が現場の一部から上がり、企画の趣旨や目的が十分に伝わらず、“自分ごと化”されないまま時間が過ぎていく感覚に、メンバーは焦りを感じていた。さらに、理事長の強い想いと、職員側の目線とのギャップも大きな課題となった。

記念誌の構成については、「理事長のメッセージを軸に据える」といった理念重視の方向性と、「若手にも手に取ってもらえるよう親しみやすさを意識したい」という現場視点とがあり、複数回にわたって意見を擦り合わせていった。「議論を重ねる中で、それぞれの意図が少しずつかたちになっていきました」と振り返るのは、プロジェクトメンバーの山島晶子氏。目的や方向性が明確になったことで、徐々に関係者の間に共通の理解が生まれ、プロジェクト全体の推進力が増していったという。

また、ポスターの掲示や職員インタビューの撮影といった周年施策の制作が具体的に見えてくるにつれて、現場の職員にも変化が現れた。「あれ、自分も出てる」「こんなふうに言葉にされるんだ」といった反応が寄せられ、関心や参加意識が少しずつ高まっていったという。

「職員自身が関わるきっかけができてから、少しずつ周年事業に対する参加意識、期待感が醸成され始めたように思います。現場の空気が、目に見えて変わっていくのを感じました」

と山島氏は語る。

周年事業を通して、部署を越えた横のつながりも再認識され、関係性の質が深まった。こうしたさまざまな取り組みの積み重ねにより、看護職の離職率も全国平均の半分以下にまで改善したという。

法人事務局 経営企画室 室長

山島 晶子 氏

形にすることで伝える──スローガン・ロゴ・ノベルティ制作の意味

こうした共感や関与の輪をさらに広げていくうえで、大きな役割を果たしたのが、“かたち”としてメッセージを可視化する取り組みだった。スローガンやロゴ、ノベルティといったツールを通じて、組織の価値観や想いを職員一人ひとりに伝える工夫がなされた。

スローガンの策定に際しては、多数の職員インタビューを実施し、そこから抽出したキーワードをもとに、関越会の過去・現在・未来を貫く価値観を言語化。「私たちは何者か」「どのような社会と向き合っているのか」といった問いへの共通認識を、組織全体で共有するきっかけとなった。

ロゴマークには、スローガンの理念を象徴する意味が込められており、ポスターや式典装飾、記念誌のデザインなどに一貫して展開された。ノベルティには象印製の高機能ボトルを採用。「大切な節目だからこそ、しっかりとしたものを贈りたい」というプロジェクトメンバーのこだわりが反映されている。

「自分が勤める法人で、ここまでしっかりとしたノベルティをつくってくれたことに、感動しました」

——そうした声が、周年事業を通じて職員や関係者から多数寄せられたと、小幡翔真氏は語る。プロジェクトの中心メンバーとして各所に関わった同氏は、「記念品としてのクオリティに驚かれたことが、法人としての信頼や期待につながったと実感しています」と手応えを語った。

また、「50周年事業を通じて、初めて他部署の職員と関われて楽しかった」「こういうことをやらせてくれる法人なんだと実感した」といった声も印象的だったという。周年事業が“楽しさ”や“気づき”を伴う貴重な体験になっていたことがうかがえる。

法人事務局 経営企画室

小幡 翔真 氏

全員で歩む次の節目へ──見えてきた課題と未来への視界

50周年事業を通じて見えてきたのは、「全職員を巻き込むことの難しさ」と「巻き込む工夫の手応え」だった。

当初は「プロジェクトメンバーだけが盛り上がっているように見えてしまった」「情報発信の頻度が少なく、何をやっているのか見えにくい」といった声もあったが、記念誌の撮影やポスター掲示、ノベルティ配布などの施策を重ねる中で、少しずつ職員の関心や参加意識が高まっていった。

「この経験をふまえ、次回以降はさらに初期段階から職員全体を自然に巻き込む仕掛けづくりが重要になると感じています。」と語る山島氏。

日々の業務に追われる中で、あらためて組織の原点や価値を見つめ直す必要が高まっていた。そんな中、50周年という節目が、再び歩みを進めるきっかけとなった。地域との結びつき、職員の誇り、組織の文化——そのどれもが、「周年」という節目を通じて言語化・可視化されたからこそ、生まれた価値だ。

次の55年、60年に向けて。関越会の挑戦は、組織の未来と職員一人ひとりをつなぐ歩みとして、これからも続いていく。

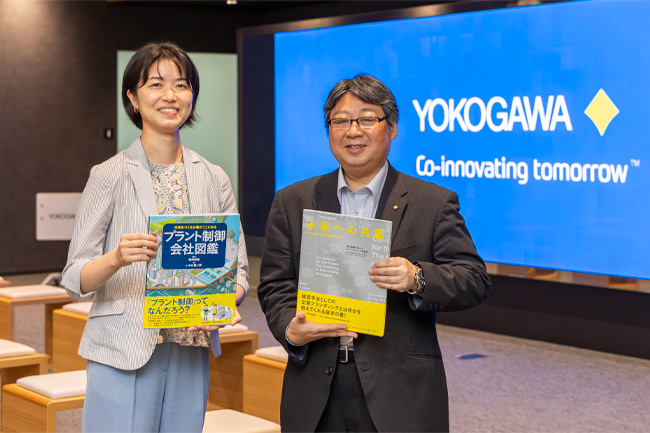

50周年事業の中核を担った法人事務局のメンバー

岡野 明和 氏(中央)

山島 晶子 氏(右)

小幡 翔真 氏(左)

社会医療法人社団 新都市医療研究会 〔関越〕会

埼玉県鶴ヶ島市を拠点に、病院・介護施設の運営や在宅医療支援などを展開。地域に根ざした医療・介護・福祉の提供を通じて、誰もが安心して暮らせるまちづくりに貢献している。医療・介護・福祉の現場を支える多職種連携や、地域交流イベントへの積極的な参加など、地域密着型の法人運営を特色とする。2024年には設立50周年を迎え、職員の一体感と歴史の継承をテーマに、記念事業を実施。

創立: 1974年(母体:関越病院設立)

本部所在地: 埼玉県鶴ヶ島市

事業内容: 医療・介護施設の運営、在宅医療支援、地域福祉事業ほか